【YouTubeクラシック】ホロヴィッツ晩年のモーツアルト>Klavierabend (1987) Vladimir Horowitz. Goldener Saal, Wiener Musikverein – YouTube

1987年ホロヴィッツが亡くなる2年前のコンサートです。前半2曲がモーツアルトのロンドとソナタ、後半はシューベルトです。 すでに84歳ですがやはり天才は天才。枯れても素晴らしい演奏です。聴衆も素晴らしい。

1987年ホロヴィッツが亡くなる2年前のコンサートです。前半2曲がモーツアルトのロンドとソナタ、後半はシューベルトです。 すでに84歳ですがやはり天才は天才。枯れても素晴らしい演奏です。聴衆も素晴らしい。

デュトワがNHK交響楽団の音楽監督に就任した際の演奏のようです。周知のように二人は元夫婦ですが、離婚した後もこうやって共演できるのはお互いの才能を認め合っているからかもしれません。ある意味羨ましい関係です。 二人とも日本が好きで日本にゆかりのある演奏者です。 アルゲリッチのピアノはいつ聴いても思うのですが、力強くてまるで打楽器のように聴こえます。

このYouTubeビデオについてのブログで書くのは2回目なのですが何度見ても感動するのでまた書きます。山田一雄とN響によるモーツアルのジュピター最終章です。 山田一雄は熱狂的な指揮のあまり指揮台から転げ落ちたことがあると聞いていますが、晩年の指揮とはいえ熱のこもった指揮を見ることができます。指揮者というのはとてもハードな職業であるらしくて、1曲指揮をした後は腕の筋肉が内部断裂を起こして腕が上がらなくなると宮本文昭が言っていました。 ぱっと見その辺にいる変なおじさんのような風貌の山田一雄、指揮も本当にこれで指揮になっているのかと思うようなタクトの振りですが出て来る音は全くもって素晴らしい。ジュピターをこれくらい華麗で荘厳な音を出せる人は海外も含めてあまりいません。 生きている間に一度見に行きたかった指揮者です。

パーヴォ・ヤルヴィのモーツアルト・ジュピターを聴きました。この曲とベートーヴェンの交響曲第5番は指揮者によって随分演奏時間が異なりますが、ヤルヴィのものは明らかに短いと言うか緩急と強弱の差が大きい演奏です。 しかしGoogleでパーヴォ・ヤルヴィを検索するとプーチンがサジェストに出てきますがそんなに似てますかね?

これはDVDを持っていましたがYoutubeでも見れるようになりました。カルロス・クライバーのこうもり序曲リハーサル風景です。もともとオペラハウス付きの指揮者としてキャリアを積んだクライバーですからオペラ(オペレッタ)はお手の物。華麗なタクトです。

残念ながら今年86歳で亡くなったニコラス・アーノンクールはオーストリアの伯爵貴族でした。しかし貴族らしからぬ熱のこもった指揮でオーケストラと観客を熱狂させてくれました。NHKホールでモーツアルトのレクイエムを直接聴いた時も、もちろん曲が曲だけにこのような熱狂ではありませんが、とても熱い魂のようなものを感じたのを記憶しています。

ハイスピードな指揮と演奏 高級オーディオの世界でハイスピードなスピーカーなどと称されることがあります。スピーカーが高速なんて変な言い方ですが、これは無音状態から音が立ち上がって耳に到達するまでのスピードが速いことを言っていて、このスピードが速ければ速いほど微妙な音のニュアンスや空気感が聴者に伝わるので良いスピーカーだと言われるのです。 今回ご紹介するアーノンクールの後期モーツアルト交響曲集のライブはまさにハイスピードな指揮と演奏が実現されていて、無音状態から音が立ち上がるまでのスピード、盛り上がりから無音に至る減衰スピードともに圧倒的な疾走感で聴く者を飽きさせません。 古楽だから実現できた演奏 画面をみていただければわかるようにこの演奏は古楽によるもので、作曲家=モーツアルトが生きていた頃の楽器やオーケストラ編成を用いて演奏されています。例えば現代のフルートは全て金属製ですが、この演奏では木製のフルートが使われています。今年初頭に惜しくも亡くなったニコラウス・アーノンクールはまさに古楽を始めた張本人で、この演奏は2014年ですから亡くなる1年少々前のものです。 近代オーケーストラは劇場の大型化に伴って大編成となり、ビブラートを効かせて広い空間でも余韻が残るような演奏となっていきましたが、モーツアルトが生きていた時代は劇場、オーケストラ共にスケールが小さく、まさにこの映像で見られたような演奏が行われていたに違いありません。 大切なのはこの演奏が単なる懐古趣味ではなく、モーツアルトの音楽が持っている世界を忠実に再現し、その感動を改めて掘り起こそうとしている試みであることです。当時は現在のロックコンサートのように熱狂的な演奏であったに違いありません。 自然現象の中から永遠の法則を見つける 何と言っても感動的なのがこの演奏が単なる楽器の演奏ではないということです。私はこの2時間弱に渡る演奏の途中、しばしば様々な自然現象をイメージしました。黒い土の中から新芽が出てくる瞬間とか、深い森の中の小川で小魚が俊敏な動きを見せる情景とか、最後のジュピターでは太陽系の惑星が大回転を行なっているシーンなど、演奏を通じて様々な自然現象が思い浮かべられました。 もちろんこれは私の勝手なイメージであり、妄想に過ぎないのですが、モーツアルトの凄さはこれらの曲が全て「商業音楽」つまり誰かに依頼されて納期付きで作った曲であるにもかかわらず、どのフレーズを切っても普遍性や神性が感じられることです。そしてアーノンクールはその普遍性のようなものをしっかりと手づかみで私たちの前に見せてくれるのです。 ぜひHD映像を高音質環境で このYouTube映像はHD画像ですので、ぜひHDが見れる環境で見て欲しいと思います。 そして最後に言いたいのは、良いコンサートは良い観客が作るということ。映像途中に映る観客は深い感動に包まれているにもかかわらず抑制の効いた態度でアーノンクールとモーツアルトを称えているように見えます。何度も何度もフレーズが口に出てくるくらい聴き込んだ聴衆だけが共有できる素晴らしいひと時です。

情に流さず重厚なカラヤン=ベルリンフィルとワイセンベルクのラフマニノフ2番です。音楽と映像は別撮りだとのこと。特に第二楽章は鳥肌立ちました。

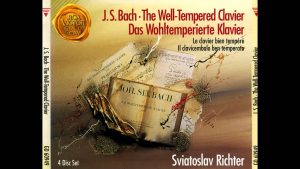

シフは1970年代から活躍していたのでもう歴史上のピアニストなのだと錯覚していましたがまだ62歳なのですね。クラシックプレイヤーは若くしてデビューすることが多いのでこのような錯覚をします。これからも活躍が期待されます。

グルダの弾き振りです。モーツアルトのピアノ協奏曲といえばどうしても聴きたくなるのがグルダ。いつも感じるのはグルダの演奏はジャズなんですよね。反権威主義というか反骨精神があるのに出てくる音は限りなく透明で優しい。そういうところに惹かれるのです。

もう最初に聴いた瞬間からテンポが速い!ホロヴィッツが80代の頃でしょうか。このスピードについていけるのかとちょっと心配しましたがその心配は無用でした。途中からどちらが指揮者なのかわからなくなるほど貫禄のホロヴィッツでした。

番組の中でも述べられていましたが「子供のようなオープンマインド」の指揮者です。

カルロスクライバー&ウィーンフィルのモーツアルト。クライバーの音楽はいつ聴いても若々しい感じがして好きです。本当、天才。

20年前1995年のテレビドキュメンタリーです。若い五嶋みどりを見ることができますが、すでにこの時にはキャリア10年以上のベテランでした。圧巻はアバド=ベルリンフィルとのチャイコフスキーバイオリン交響曲のリハーサル風景。練習なのにいい音を出しています。

ここ最近の五嶋みどりは聴いていなかったのですが、齢をとったなというのが最初の印象。しかしその音は若々しくてさらにパワーアップしているように思います。日本が誇るソリストです。

平野啓一郎の「マチネの終わりに」を読了。主人公の蒔田をイメージさせる福田進一の無伴奏チェロ曲です。

ブラームスは幼時からピアノよりも先にヴァイオリンとチェロを学び、その奏法をよく理解してはいたが、最初の、そして唯一のヴァイオリン協奏曲を書き上げたのは45歳になってからだった。これは、交響曲第2番の翌年という、彼の創作活動が頂点に達した時期にあたり、交響的な重厚な響き、入念な主題操作、独奏楽器を突出させないバランス感覚、いずれもブラームスの個性が存分に表現された名作となった。 一方チャイコフスキーは、メック夫人へ宛の手紙で、この曲について「私の好みに合わない」「詩情が欠けているのに、異常なほどに深遠さを装ってみせる」と酷評している。 同年に発表されたチャイコフスキーの作品35と並び、超絶技巧を要求する難曲である。 ブラームスはひさしぶりに聴きました。ブラームスにはバイオリン協奏曲が1曲しかなかったこと、チャイコフスキーと同年代だったことを再認識しました。

久しぶりのYouTubeクラシックです。カラヤンのチャイコフスキーはなんとなく情感に流されがちの気がして、よし聴こうとおもうまでにひと苦労なのですが、それは食わず嫌いだということが分かりました。

クリスマスシーズンの定番くるみ割り人形ですが、オフシーズに観るのもよいものです。シーズン中だと特別な思い入れで観がちですが、冷静に音楽と演技を楽しむことができます。映像、音楽、バレエともに素晴らしいマリインスキーのくるみ割り人形です。舞台アートも必見です。