YouTubeクラシック

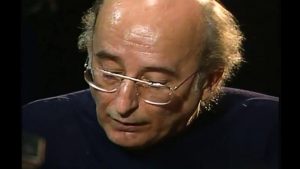

【YouTubeクラシック】Art Pepper The Complete Abashiri Concert— November 22, 1981

アートペッパー晩年の網走でのコンサートに出会い熱狂的な演奏に感動しました。YouTubeで試聴することができます。

YouTube時代のショパンコンペティションが終わった。反田恭平は第2位、小林愛実は第4位入賞。

ショパンコンクールは反田恭平が2位、小林愛実が4位入賞でした。YouTube時代になってリアルタイムにコンクールの模様を観覧することができるようになったのは大きな時代の変化でした。

【YouTubeクラシック】本日から20日までショパンコンクール本選。現時点では12名のファイナリストのうち2名が日本人。

ショパンコンクールの最終本選が今晩からスタートします。11時の開始なのでとても起きていられないと思いますが生配信のリマインドだけはしておきました。

【YouTubeクラシック】第18回ショパン国際ピアノコンクール

現在ワルシャワ・フィルハーモニーで行われているショパン国際ピアノコンクールはYouTubeでもライブ配信されています。張り詰めた空気と緊張感に思わず見入ってしまいます。

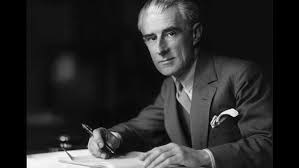

【YouTubeクラシック】ラヴェル作曲「なき王女のためのパヴァーヌ」

音楽を聴くと色が見えるという曲がありますが、ラヴェルのPavane pour une infante défunteはそんな曲の一つです。さまざまなバリエーションをYouTubeからピックアップしました。

【YouTubeクラシック】長野フィルハーモニー管弦楽団 ベートーヴェン 交響曲第5番《運命》

この映像、非常に音が良くて、指揮者が指揮台の上を移動した時の軋み音まで聞き取ることができます。緊張感と開放感があってとても感動しました。

HBSO蘭越国交45周年 ブラームス交響曲第4番他

本日オペラハウスで演奏されたブラームス交響曲第4番他を聴いてきました。このコンサートはベトナムとオランダが外交樹立45周年を記念しで開催されたものです。

カルロス・クライバー ベートーヴェンコリオラン序曲・モーツアルト交響曲第33番・ブラームス交響曲第4番 – YouTube

もう最初の一発目の音から別格です。まるで真空の無の中から超新星爆発のように音をつかみ出してくるようです。

9月5日-7日NHK交響楽団ベトナム公演のチケットを入手した方のための予習講座

9月5日と7日にベトナムでNHK交響楽団の公演があります。クラシックコンサートはいきなり行って聴くよりも、ある程度曲目を聴き込んで予習をして行った方が、ライブでの感動が全然違います。今回は9月5日(ホーチミンオペラ座)9月7日(ハノイオペラ座)で演奏される演目について紹介します。

年末を第9を聴きながら過ごす人のためのお勧めYouTubeビデオ9点

あっという間に2017年も終わろうとしていますが、年末は第9を聴きながら過ごしたいという人のためにYouTubeからベートーベンの第9を10点セレクトしてみました。

【YouTubeクラシック】アリス=紗良・オットによるグリーグのピアノ協奏曲>© Klaverkoncert A-mol op 16 (1868) Edvard Grieg – Alice Sara Ott – DRSymfoniOrkestret-T. Dausgaard – YouTube

アリス=紗良・オットによるグリーグのピアノ協奏曲。アリス=紗良・オットはドイツを中心に活躍する日系人だそうです。日本ではすでに有名になっているらしいのですが、私は今回まで知りませんでした。曲は有名なグリーグのピアノ協奏曲。優雅で大陸的な雄大さを感じさせる演奏です。 Alice Sara Ott

【YouTubeクラシック】Rubinstein-Chopin-Piano Concerto No.2 (HD) – YouTube

ルビンシュタインのショパン・ピアノ協奏曲2番。 リンク先のYouTubeコメント欄のコメントが印象的だったので翻訳して引用します: He doesn’t fight the music. There is no struggle. No contest. The music doesn’t control him, and he doesn’t control the music. He just soars alongside gracefully, making it look completely effortless. He captures all the emotion that can never be written into sheet music, yet he is disciplined enough never to interpret it until it loses character and purity. His sense of balance is outstanding. The camera work also deserves credit. The entire performance stays interesting, classy and utterly professional. Sheer pleasure from beginning to end. 彼は音楽と戦っていない。 ここに闘争はありません。 他者との比較もありません。 音楽は彼を支配しておらず、彼は音楽を支配していません。 彼は優雅に舞い上がり、何の苦もないように演奏しています。 彼は楽譜に書かれていないあらゆる感情を捉えていますが、その性格や純粋さ失うような解釈が必要にならないほど熟練の演奏です。 そのバランス感覚は抜群です。 カメラワークも特筆に値する。 パフォーマンス全体が興味深く、上品で、プロフェッショナルなままです。 初めから終わりまで喜びにあふれています。 この若い指揮者は誰だろうと思ったらなんとアンドレ・プレヴィンです。アンドレ・プレヴィンはまだ存命ですが今年87歳。そうするとこの演奏は40年近く前のものかと思います。

【YouTubeクラシック】パーヴォヤルヴィ・ヒラリー・ハーンのブラームスバイオリン協奏曲>Brahms: Violinkonzert ∙ hr-Sinfonieorchester ∙ Hilary Hahn ∙ Paavo Järvi – YouTube

パーヴォ・ヤルヴィとヒラリー・ハーンによるブラームス・バイオリン協奏曲。オーケストラはフランクフルトラジオ交響楽団です。パーヴォヤルヴィは将来、大指揮者になるのではないかと勝手に想像していますが、その片鱗が見えるコンサートです。

【YouTubeクラシック】PROMSで感動的な #辻井伸行 のラフマニノフ> ラフマニノフ:ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 作品18 辻井伸行 / Nobuyuki Tsujii BBC Proms full Blind Pianist – YouTube

思わず見入ってしまいました。ラフマニノフの2番はロシアの大地と農奴のような重厚さと、鳥の羽のような軽さが共存している曲なのですが、この難局をこの聴衆の前で堂々と演奏しています。感動です。

【YouTubeクラシック】グルダのモーツアルト・ピアノソナタ>FRIEDRICH GULDA – Mozart Piano Sonatas ~ K.311 and K.332 LIVE – YouTube

グルダがモーツアルトを弾くときはいつもモーツアルトが弾けばどう弾いたのだろうかと想像させるくらい、モーツアルトを体現したピアノだと感じます。現代のモーツアルト弾きの一人と言って過言ありません。

【YouTubeクラシック】グレングールドのテレビデビュー&ストラヴィンスキーが火の鳥を自分で指揮するすごい番組>Glenn Gould’s U.S. Television Debut: Bernstein Conducting Bach’s Keyboard Concerto No. 1 in D minor – YouTube

1950年代のアメリカのクラシック番組です。パーソナリティと指揮はバーンスタイン。オケはニューヨークフィルです。 この1時間足らずの番組のすごいのは前半はグレングールドのテレビデビュー。バッハのピアノ協奏曲1番です。 これだけでも十分見ごたえありますが、なんと後半はストラヴィンスキーが自身の火の鳥を指揮しています。 今となってはありえない巨匠が出演する番組です。クラシックファンなら是非必聴。

【YouTubeクラシック】迫り来る恐怖がすごい>Diana Damrau – Queen of the Night (The Magic Flute) – YouTube

モーツアルトの歌劇「魔笛」からハイライトの「夜の女王のアリア」。ディアナ・ダムラウはドイツ出身のソプラノ。迫力というか迫り来る怖さがすごいですね。

【YouTubeクラシック】グスタフ・レオンハルトのバッハ・カンタータ30 Bach Choeur Cantate BWV 30 (Gustav Leonhardt).m4v – YouTube

おそらくホームビデオで撮影されたものだと思います。レオンハルトの映像は少ないのでとても貴重です。

カテゴリ

カテゴリ

- AliExpress (1)

- Amazon (6)

- Android (10)

- Apple Watch (49)

- DJI OSMO (21)

- GoPro (2)

- GR (50)

- Instagram (50)

- iPhone (135)

- Journal (13)

- Kindle (5)

- Lazada (13)

- M365 (3)

- Mac (81)

- Photo (2)

- Saigon Local Food (6)

- TimeLapse (3)

- WEBサービス (121)

- WordPress (107)

- Xiaomi (4)

- YouTube Classical (1)

- YouTubeクラシック (116)

- インド (6)

- ウォーキング (15)

- おすすめの記事 (17)

- キャンプ (9)

- キャンプ用品 (18)

- サイゴンVLOG (16)

- サイゴンのうまい店 (83)

- サイゴン生活 (479)

- サイゴン街歩き (2)

- スケッチ (68)

- スマートホーム (2)

- タイムラプス (5)

- タイ旅行 (6)

- ダラット-サイゴン自転車の旅 (22)

- チェキ&インスタントフォト (25)

- ニュースクリップ (75)

- ビジネス (7)

- ベトナムEC (10)

- ベトナムの住まい (3)

- ベトナム政治 (18)

- ベトナム社会 (153)

- ベトナム経済 (77)

- ベトナム近現代史 (36)

- ムイネー・ホーチミン徒歩旅行 (14)

- メスティン料理 (10)

- ライフブログ運営 (32)

- 仕事効率化 (75)

- 写真・カメラ (14)

- 動画 (19)

- 文具 (31)

- 無水鍋 (17)

- 私の聖書 (9)

- 絵日記 (27)

- 読書と青空文庫 (21)